Recht haben oder Rechthaben?

Wachtmeister Zumbühl, ein rechtschaffener Dorfpolizist, findet eines Morgens ein brutal geschändetes Mädchen und hat bald die Gewißheit, daß als Täter nur sein eigener Sohn in Frage kommt. Wird Wachtmeister Zumbühl Albins Verbrechen anzeigen? Wird er seinem unbestechlichen Berufsstolz folgen? Oder der Stimme des Bluts? Glaubt Zumbühl, das Böse, das an diesem unschuldigen Mädchen geschehen ist, lasse sich – wenn überhaupt – nur durch Strafe und Vergeltung wiedergutmachen? Also Gerichtsurteil und Zuchthaus für seinen Sohn. Oder findet Zumbühl einen anderen Weg der Sühne?

Wachtmeister Zumbühl zeichnet die Geschichte eines unverbesserlichen Besserwissers. Eines Menschen, der sich bei seinem Kampf um das Gute kompromißlos an alle Paragraphentexte hält. Eines Menschen, der in seinem Ringen um das Recht Rechtschaffenheit mit Rechthaberei verwechselt. Den Lebensweg eines tragischen positiven Helden, der sehr aktuell ist, gerade heute, und gerade hier in der Schweiz. Krzysztof Kieślowski, der mit Edward Żebrowski das Entstehen des Drehbuchs im Rahmen einer Suissimage-Seminarreihe dramaturgisch begleitete, hat Wachtmeister Zumbühl eine Geschichte über sechs Millionen Schweizer genannt: „Switzerland – Zumbühlland“. Polnische Lust an kleinen Bosheiten mag der Bemerkung Kieślowskis Pate gestanden haben. Allzuweit übers Ziel hinausgeschossen hat er nicht.

Wer hat sich nicht schon über sie geärgert, die zahllosen selbsternannten Polizisten und Schulmeister, die Besserwisser und Erzieher, all die gutmeinenden Ratschlagerteiler und bevormundenden Gesetzlibrünzler, die Sprecher der schweigenden Mehrheit und Hüter des gesunden Volksempfindens?

Wachtmeister Zumbühl kann man als meine persönliche Variante eines klassischen Stoffs sehen, als archetypische Geschichte, die sich in der Nähe der Mythen um Antigone oder um Abraham und Isaak bewegt. Wenn die Schauplätze an die Non-Maigret-Romane von Georges Simenon erinnern, fühle ich mich nicht falsch verstanden. Wachtmeister Zumbühl schildert die Schrecken eines brutalen dörflichen Verbrechens: die Vergewaltigung einer jungen Frau. Erzählt für einmal weder aus der Sicht des Opfers noch aus jener des Täters, sondern aus der Sicht des Vaters des Täters.

Ich habe versucht, mit Wachtmeister Zumbühl eine allgemeingültige, modellhafte Geschichte im Mikrokosmos eines kleinen Schweizer Dorfs der sechziger Jahre anzusiedeln, einer Welt, die ich aus meiner Jugend sehr gut kenne: Ich bin als Sohn eines Nidwaldner Kantonspolizisten aufgewachsen. Eine Geschichte, die einerseits ihren präzisen lokalen Bezug findet, andererseits als Entwurf für das Schicksal vieler Menschen hier in Mitteleuropa Gültigkeit haben kann, gestern, heute und vielleicht auch morgen. Die Welt in einem Wassertropfen, hat Krzysztof Kieślowski dieses Erzählkonzept genannt.

Die Welt in einem Wassertropfen. Die extreme Ausschnittvergrößerung. Authentizität. Das Kammerspiel als Schauplatz der Gefühle, der Leidenschaften, der Abgründe. Bilder und Dialoge sind meine Welt. Film ist dafür die Bühne.

Urs Odermatt

Ein Polizist, Wachtmeister Zumbühl, hat dem neuen Schweizer Dialektfilm von Urs Odermatt (39) Namen und Thema gegeben. Obwohl Vater Arnold Odermatt Ordnungshüter war im nidwaldnerischen Stans und der Regisseur „als Kind fast nur Polizisten in Uniform gekannt“ habe, „ist Wachtmeister Zumbühl nicht mein Vater“. Die spannungsgeladene Story stammt nicht aus dem Elternhaus – Urs Odermatt hat sie mit sattem Griff aus dem Fundus des Schweizer Dorflebens geholt.

Um Vater und Sohn Zumbühl geht es in dieser Geschichte, Vater und Sohn Odermatt hantierten beide hinter der Kamera: Der eine leitete die bewegten, der andere die stehenden Bilder. Rechtzeitig zur Première am 25. August 1994 in Altdorf wird das Buch zum Film erscheinen, und in verschiedenen Kinos wird eine Auswahl der Photos des älteren Odermatt zu sehen sein.

Geschossen hat er sie in seinem über fünfzigjährigen Berufsleben als Ordnungshüter bei verschiedensten Amtshandlungen. Das Abbilden, Vater Arnold Odermatts Hobby, wurde für den Sohn Urs Odermatt zur Berufung. Dafür leben die Bilder des Sohns in Wachtmeister Zumbühl von des Vaters Beruf.

Fast nur Polizisten gekannt

Schweizer Woche, Zürich, 35/1994

*

In einem Schweizer Dorf wird ein Mädchen geschändet – in den sechziger Jahren: Der Film erzählt eine Geschichte, die noch keineswegs Geschichte ist. Maria heißt das Opfer auf der Leinwand, Anica Dobra aus Belgrad verkörpert sie.

„Diese Geschichte kann überall spielen.“ Die Schauspielerin Anica Dobra erklärt, warum sie als Serbin im Schweizer Film Wachtmeister Zumbühl von Urs Odermatt die Hauptrolle spielt. „Ein fröhliches junges Mädchen“, sagt sie zur Rolle, „eine Göre halt, die auf Distanz – wie das in den sechziger Jahren eben war – kokettiert, dann aber geschändet wird und in eine tragische Situation gerät.“ Frauen, die leiden müssen, habe sie zwar schon oft gespielt, aber noch nie in dieser Art. „Ich kenne jedoch Frauen, die vergewaltigt wurden.“

Wie die beiden für Wachtmeister Zumbühl zusammengekommen sind? Das begann, als Jugoslawien noch existierte. Nach einer erfolgreichen Karriere bei Theater und Film erhielt die damals 25jährige Anica Dobra 1988 die Hauptrolle in der deutsch-jugoslawischen Koproduktion Rosamunde. Dafür gab es, neben dem Bayerischen Filmpreis für die beste Schauspielerin, Rolle um Rolle, etwa in Filmen von Dominik Graf (Spieler, 1990) und Rolf Silber (Fünf Zimmer, Küche, Bad, 1992). Auch wenn diese Werke nicht in die Schweizer Kinos gelangten: Urs Odermatt hatte einige gesehen.

In der Zwischenzeit hat sich für Anica Dobra viel geändert. „In der aktuellen Situation reagiere ich, wie ein normaler Mensch, dessen Herz nicht verschlossen ist, reagiert, reagieren muß“, beantwortet Anica Dobra die erste tastende Frage zum Thema Jugoslawien ziemlich knapp. Später kommt sie noch einmal darauf zurück: Sie sei sich natürlich bewußt, wie glücklich sie sein dürfe, daß sie als serbische Schauspielerin im Ausland Filme drehen könne. Diese Dankbarkeit kommt in allem zum Ausdruck, was sie über ihre Arbeit in Urs Odermatts Team sagt. Sie fühle sich wohl im Glarnerland und habe noch selten so gut geschlafen wie hier in der Schweiz – nicht nur wegen der strengen Filmerei in der trockenen Kälte.

Die kleine Welt der Schweizer Dorfgeschichte ist nur stundenweise, während der Dreharbeiten, in sich geschlossen. In der drehfreien Zeit pflegt Anica Dobra die Kontakte mit ihrer Heimat so regelmäßig, wie es bei der politischen Lage möglich ist. „Ich habe Freunde in ganz Jugoslawien, nicht nur in Belgrad“, betont sie mit einem trotzigen Unterton in der Stimme, der sich gegen Verhältnisse auflehnt, die sie nicht beeinflussen kann, sondern erdulden muß. Sie macht auf etwas aufmerksam, das neben Krieg, Hunger und Kälte kaum in den Schlagzeilen stattfindet: „Für die Menschen in Belgrad ist die geistige Kälte, das totale kulturelle Embargo, genauso schlimm. Keine Zeitschriften, keine Filme aus dem Ausland, keine Theatergastspiele, wie sie vorher stattfanden – das macht hier viel kaputt“. Für Künstler seien diese Kontakte lebenswichtig, weil „die wenigsten die Chance haben, regelmäßig zu reisen und im Ausland zu arbeiten.“

Peter Stockung

Diese Geschichte kann überall spielen

Brigitte, Hamburg, 3/1994

*

Urs Odermatt hat sich der Enge nie angepaßt. Nie den Mund gehalten. In der geschlossenen Welt des alten Stans las er die Dorfbibliothek kahl und beschämte die Lehrer, wenn er deren Halbwissen entlarvte. Nicht zum Vorteil seiner Noten: Er interessierte sich für weniges, dafür aber sehr. Später waren die Beatles zu brav, und Rolling Stones hörten alle; darum: James Brown! Ein Neger in Nidwalden, das ging damals gar nicht – der Ärger war programmiert. Da die Klosterschule die einzige Möglichkeit zum Abitur war und die Kapuziner auch Protestanten, Landjuden und Atheisten unterrichten mußten, weiß Urs Odermatt viel über bockigen Nidwaldner Pragmatismus zu erzählen.

Anstoß zur Flucht war die Einberufung in die Armee: Urs Odermatt zog nach Wiesbaden, sans laisser d’adresse. Arnold Odermatt mußte gegen den zur Fahndung ausgeschriebenen Sohn ermitteln, zum zweiten Mal, da es bereits Sperenzchen gab, wegen Konkubinats, heute in Nidwalden legale Regel, damals Offizialdelikt. Die Folge: jahrelanges familiäres Schweigen. Die Folge auch: die Jahre in Wiesbaden, in Berlin, ausgedehnte Arbeitsreisen durch ganz Europa entspannten die Erinnerung an die stickige Heimat. Die Vergangenheit wurde exotische Fiktion. Vertraut und nah – optisch, akustisch, geruchlich. Geographisch und sozial aber ganz weit weg. Mit dem Privileg des Abstands, aber mit intimer Kenntnis der alten Abgründe hat Urs Odermatt Wachtmeister Zumbühl notiert, fiktiv und doch wunderbar authentisch.

Ohne Abstand und Distanz, ohne das lange Schweigen hätte Urs Odermatt Wachtmeister Zumbühl nie geschrieben. Ohne Wachtmeister Zumbühl hätte er das vergessene Archiv von Arnold Odermatt nicht gesucht. Ohne Wachtmeister Zumbühl gäbe es den Photographen Arnold Odermatt und die späte Karriere seiner kleinen Welt Nidwalden in der großen Welt Welt nicht.

Jasmin Morgan

Nie angepaßt

Première digitale Fassung, Brotfabrik, Berlin 2018

*

Am 25. August 1994 wird in Altdorf Urs Odermatts neuer Film Wachtmeister Zumbühl uraufgeführt. Gedreht wurde er, prominent besetzt mit erstklassigen Theaterschauspielern, in hochdeutsch. Urs Odermatt hat die Geschichte aber in Nidwalden angesiedelt. Während der letzten Tage sind verschiedene Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ins Tonstudio nach Zürich gefahren, um den Filmfiguren einen lebendigen Nidwaldner Dialekt in den Mund zu legen – für die Laien ein schwierigeres Unterfangen, als es vorerst scheinen mag.

„Remeygi“ – etwas betrunkener bitte – „Remeygi“ – das I am Ende war zu stark betont – „Remeygi“ – nun stimmt das M in der Mitte nicht mit dem Bild überein – „Remeygi“..., schon unzählige Male, wie es scheint, hat Thomas Trüssel aus Stans dieses eine Wort wiederholt. Er steht im Aufnahmeraum vor dem Mikrophon, vor sich den Monitor, wo immer wieder die Szene mit dem betrunkenen Remigi, der im Auto von Polizist Christen angehalten wird, abläuft. Über Kopfhörer kann er den hochdeutschen Originalton des Films mithören, und ein Piepton gibt an, wann er mit dem R beginnen muß. Neben ihm wacht Franz Troxler und kontrolliert die Echtheit der Nidwaldner Mundart. Auf der anderen Seite des Glasfensters verfolgen Regisseur, Tonmeister und Cutterin das Geschehen. Urs Odermatt gibt Anweisungen: „Sprechen Sie etwas tiefer. – Rufen Sie das Wort, damit es ankommt! – Hier muß mehr Scheinheiligkeit zum Ausdruck kommen.“ Der Tonmeister kontrolliert die Tonqualität, schaltet vor und zurück, fixiert die abgesegneten Aufnahmen. Die Cutterin hat den Film in Takes eingeteilt, kurze Abschnitte, die einzeln synchronisiert werden. Sie achtet darauf, daß Rhythmus, Schnelligkeit und Silben mit dem Bild übereinstimmen.

„Eine ungewohnte Arbeit, ‚stränger als schaffe!‘“, meint Landwirt Teddy Amstutz aus Obbürgen, nachdem er längere Passagen des Gemeindepräsidenten Mathis aufgenommen hat. Sie sind in kurze Abschnitte aufgeteilt, die er oft wiederholte, mit leicht anderer Betonung, leicht anderem Tempo, bis sie saßen. Sogar ein einfaches „Hä?“ erforderte mehrere Anläufe.

Die Hauptrollen sind mit deutschen Schauspielern besetzt, gedreht wurde im Kanton Glarus – wo die Uhren langsamer ticken –, und die Geschichte könnte irgendwo in der mitteleuropäischen Provinz spielen. Warum Nidwaldner Mundart? „Der Film ist Fiktion“, sagt Urs Odermatt. „Ich baue meine eigene Wirklichkeit. Der Film muß aber irgendwo spielen und diese Welt in sich stimmen. Wenn Nidwaldner Autokennzeichen und Ortstafeln vorkommen, gehört die Mundart dazu.“ Das einheimische Idiom sterbe aus. Es sei bereits schwierig, junge Leute zu finden, die den Dialekt noch sprechen. Er wolle Filme in Nidwaldner Mundart machen, solange das noch möglich sei. Obwohl Urs Odermatt in Stans aufgewachsen ist, hat er sein Drehbuch nicht selbst in Mundart übersetzt. „Ich könnte dies nicht“, sagt er. Wie bei Gekauftes Glück hat er diese Aufgabe in einheimische Hände gelegt, nach Brigitt Flüeler in die des Buochsers Franz Troxler.

Die wichtigen Rollen im Film sind mit deutschen Schauspielern besetzt, gedreht wurde im Kanton Glarus, und laut Urs Odermatt könnte die Geschichte irgendwo in der mitteleuropäischen Provinz spielen. Weshalb dann eine Version in Nidwaldner Mundart? „Der Film ist Fiktion“, sagt Urs Odermatt. „Dabei setze ich Sachen zusammen zu einer eigenen ‚Wirklichkeit‘. Der Film muß aber irgendwo angesiedelt sein und in sich stimmen. Wenn nun Nidwaldner Autokennzeichen und Ortstafeln im Bild vorkommen, gehört auch die Nidwaldner Mundart dazu.“ Zudem sei die Nidwaldner Mundart am Aussterben. Schon jetzt sei es schwierig, junge Leute zu finden, die den Dialekt noch sauber sprechen. Deshalb möchte er Filme in Nidwaldner Mundart machen, solange dies noch möglich ist. Obwohl Urs Odermatt in Stans aufgewachsen ist, hat er sein eigenes Drehbuch nicht selber in Mundart übersetzt. „Ich könnte dies nicht“, sagt er. Wie schon in seinem letzten Spielfilm Gekauftes Glück hat er diese Aufgabe dem Buochser Franz Troxler übertragen.

Bei der Suche nach geeigneten Sprechern für die Synchronisation halfen Franz Troxler und Nina Ackermann, die selbst in Wachtmeister Zumbühl mitspielt. Für die fünfzehn Rollen wurden gut fünfunddreißig Nidwaldner zu Sprechproben ins Studio geladen. Laut Aufnahmeleiter Patrick Baumann waren alle sehr kooperativ, sie wollten mitmachen aus Interesse und Goodwill. Die Laien – die meisten standen schon auf Theaterbühnen – werden mit einem Pauschalbetrag entschädigt; der Verdienst allein werde kaum jemanden motivieren. Für die Hauptrollen konnten Bühnenprofis engagiert werden. Ueli Jäggi aus Olten, der im Film den Remigi spielt, leiht in der Mundartfassung Wachtmeister Zumbühl die Stimme. Zwar kein Nidwaldner, konnte er aber mit Hilfe von Franz Troxler den Nidwaldner Dialekt fehlerlos imitieren. Weitere Hauptrollen sprechen Caroline Odermatt und Thomas Joller, beide aus Nidwalden und mit professioneller Schauspielerfahrung.

Laut Cutterin Magda Habernickel können mit guten Laien pro Tag rund sechzig kurze Takes aufgenommen werden, während professionelle Schauspieler bis zu zweihundertfünfzig längere Abschnitte schaffen. Gut fünfeinhalb volle Arbeitstage waren für die Synchronisation von Wachtmeister Zumbühl nötig. „Wenn Laien musikalisch sind, sind sie aber besser als Profis – sie wirken meist natürlicher“, meint die Cutterin. Er sei sehr glücklich mit der Synchronisation, verrät Regisseur Urs Odermatt. Die Nidwaldner Fassung sei authentisch, träf und dicht – besser als die Originalversion.

rk. (Rosmarie Kayser)

„...stränger als schaffe!“

Luzerner Zeitung, 2. August 1994

*

Urs Odermatt erzählt Wachtmeister Zumbühl aus der Geschichte, erst in zweiter Linie mit dem Bild. So ist es nicht erstaunlich, daß Zumbühls geistige Verwandte eher in der Literatur als im Kriminalfilm zu finden sind. Zumbühl trägt als pedantischer Dorfpolizist Züge von Kleists Michael Kohlhaas, dem Pferdehändler, der aus verletztem Rechtsgefühl zum Räuber und Mörder wird. Zumbühls konsequente Art, den Buchstaben des Gesetzes auch bei seinen Vorgesetzten kompromißlos durchzusetzen, gibt dem Film eine tragikomische Note.

Wenn Zumbühl mit dem Karabiner aus dem Fenster seiner Wohnung reglementswidrig sechs Volltreffer auf die Zielscheibe des Schießstands ballert („Er war in Uniform!“, Anm. v. Arnold Odermatt), tut er dies nicht aus Übermut, sondern aus Wut. Wut über die Schieberei der Zielrichter, die Albins Volltreffer zu Nullen fälschen. Wut auch über die Unfähigkeit Albins, den Dorfautoritäten im Schießstand Stirn zu bieten. Als Reaktion auf die drohende Strafe quittiert Zumbühl den Dienst – in der Hoffnung, seinem Albin damit einen Dienst zu erweisen.

Zumbühl, diese geradlinige Michael-Kohlhaas-Figur, ist nicht nur in seinem Rechtsgefühl gekränkt, sondern auch von seinem Sohn enttäuscht, eine jener vereinsamten, komplexen Gestalten also, wie sie Urs Odermatt aus den Romanen Georges Simenons kennt.

Alfred Nathan

*

Mit der seltsamen Mischung aus Pedanterie, Hilflosigkeit und Bindung an den eigenen Sohn ist Wachtmeister Zumbühl wie der Urmeter jener sprichwörtlichen Gestalten mit harter Schale und weichem Kern. Urs Odermatt, und dies ist eine der besonderen Qualitäten seines zweiten Kinofilms, läßt es sich nicht nehmen, auch den weichen Kern erbarmungslos auszuleuchten. So schimmert in den Gesprächen, die Zumbühl mit seinem Sohn und mit Maria führt, die Mitschuld durch, daß Albins Mutter ihn seinerzeit verlassen hat, um sich einer Sekte anzuschließen.

Nicht einmal die Fürsorge, die er der malträtierten Maria angedeihen läßt, scheint ohne Hintergedanken: Die zögernde Art, mit der Wachtmeister Zumbühl die Oberschenkel des bewußtlosen Mädchens mit den Fetzen ihres Rocks bedeckt, später das heimliche Riechen an ihrer Unterwäsche, sprechen Bände. In Details dieser Art, in denen Zumbühl seine heimliche Nähe zum Voyeurismus preisgibt, erweist sich Odermatt als erfahrener Beobachter menschlicher Verhaltensweisen.

Alfred Nathan

*

Eine Dezembernacht bei der Brauerei Adler in Schwanden, Kanton Glarus. Hektisches Treiben. Alte Autos aus den sechziger Jahren stehen herum, ausnahmslos mit Nidwaldner Nummernschildern. Die Werbeplakate scheinen ebenfalls aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen. Auf der nahen Hauptstraße rollt wie immer der Abendverkehr. Unvermittelt wird die Straße gesperrt. „Absolute Ruhe, keiner spricht!“, befiehlt der Setaufnahmeleiter Knut Losen. Aus dem Tunnel der Brauerei rollt ein Rover, gefolgt von einem alten Motorrad. Von rechts quert ein alter VW das Bild. Dann richtet sich der Blick auf die alte Borgward Isabella im Vordergrund, die mit Rolf Hoppe als Gemeindepräsident Mathis am Steuer einen Hydranten umgefahren hat.

Wachtmeister Zumbühl, gespielt vom Ostberliner Schauspieler Michael Gwisdek, stoppt schließlich die Wasserfontäne. Kaum hat Losen das „Und aus!“ weitergeleitet, kehrt die alte Hektik zurück. Die mehr als drei Minuten dauernde Einstellung wird an diesem Abend mehrmals geprobt, bis sie „gestorben“, das heißt, im Kasten ist: mit Wasser – ohne Wasser, mit Wind – ohne Wind, mit Laub – ohne Laub usw. Jedes Detail muß stimmen, Regisseur Urs Odermatt nimmt es peinlich genau.

An diesem Abend wird bis weit nach Mitternacht gedreht. Keine Seltenheit während der sechs Drehwochen im Glarnerland. Die knapp fünfzigköpfige Crew aber ist trotz des Stresses zufrieden: „Wir haben von den Glarner Behörden oder der Bevölkerung nie Ablehnung erfahren, alle haben uns mit offenen Armen empfangen“, meint der Aufnahmeleiter Patrick Baumann. Er schwärmt von den vielen alten, guterhaltenen Bauwerken: „Der Bahnhof Näfels zum Beispiel ist einmalig, so etwas haben wir lange gesucht. Und die Brauerei in Schwanden bildete das Dessert...“

Beat Glur

„Und aus!“

Aargauer Tagblatt, Aarau, 27. Dezember 1993

*

„Kunst darf. Die Polizei darf mehr.“ John Waters konnte bei der gemeinsamen Ausstellung im Fotomuseum Winterthur die Eifersucht nicht verstecken. Braucht der Polizeiphotograph eine Aufsicht vom Dach des Polizeibusses in der Straßenmitte, wird die Autobahn gesperrt. Braucht er zu Schulungszwecken einen Stau bis zum Horizont, stehen die Ampeln vor dem Autobahntunnel auf Rot, bis die Autoschlange paßt. Will er der Presse einen flotten Abriß seiner Polizeikompetenzen zustecken, ankert das Linienschiff, und der Schienenverkehr ruht, bis die Rolleiflex die optimale Bildcadrage findet. Zum Glück wußte John Waters nicht, daß Arnold Odermatt als Rentner kraft der Verdienste seiner Uniformjahre die Autobahn zwischen Hamburg und Rom über den kurzen Amtsweg sperren ließ, als ich eine Szene von Wachtmeister Zumbühl drehte. Nur für den sauberen Originalton, wohlgemerkt.

Heute lebe ich im Aargau – nicht viel mehr Welt als Nidwalden, aber näher bei Deutschland.

Urs Odermatt

*

„This is an outstanding screenplay“

What is Zumbühl’s conflict? It is not with the authorities. We must suppose that he feels equanimity regarding the judge’s decision about his suspension. Maybe it was a risky thing to do, to shoot a target in the nearby shooting range from his balcony at home (certainly much less then driving in a drunken state). After he has been reinstated, independent of the fact that his reinstatement was through Mathis’s intervention, the first thing he does is to hunt down this very Mathis when he comes out of his local pub. The real conflict could be with his conscience. But he has no qualms about keeping the girl whose death his son has almost caused in his home, helping her to recover and even giving her a kitten for company (a stroke of genius!). He already knows that if she does not accept a marriage with his son, he will have to give him up. He considers her as his own daughter. What sort of conflict is this, then? Perhaps it is our own conflict that it is about. We are, in a certain sense, challenged by this man. Would we have the courage to behave like him? Wouldn’t we hesitate before bringing an accusation against our own son? Many of us would not even bother about the moral problem. But Zumbühl knows what he has to do, and the writer manages to make it acceptable to us.

European Script Fund, London

*

Helmut DietI hatte mir eine Rolle in Schtonk angeboten. Ich hatte das Drehbuch überhaupt nicht begriffen und abgesagt. Kurze Zeit später rief mich Urs Odermatt an. Der hatte davon gehört, fand das gut und wollte Wachtmeister Zumbühl mit mir machen. Er hatte zehn Jahre an diesem Film geschrieben und Geld gesucht, es ist die Geschichte seines Vaters. Meinen Sohn sollte Jürgen Vogel spielen, den ich damals noch gar nicht kannte. So fuhren wir zusammen in die Schweiz.

Urs Odermatt war noch radikaler als Ulrich Weiß bei Olle Henry. In seinem Film sprechen die Leute – auch meine Synchronstimme – einen Schweizer Dialekt, der bloß in einem kleinen Tal vorkommt. Nur damit die in Zürich nichts verstehen. Ich habe Wachtmeister Zumbühl bislang nur an der Première in der Schweiz gesehen, in der mundartlichen Originalfassung – und natürlich kein Wort verstanden.

Michael Gwisdek

Retrospektive 31. Filmfestival Max Ophüls Preis, Saarbrücken

Wachtmeister Zumbühl

Ein Polizist wartet vor der Haustür. Wachtmeister Zumbühl. Eine Frau öffnet. Oder ein Mann. Ich kenne die Leute. Ich kenne jeden hier. Sie bitten mich herein. Sie schauen mich an. Ich sage nichts. Ein Schroter an der Haustür bedeutet Ärger oder Unglück. Wir setzen uns in die Stube. Sie warten. Die Angst raubt ihnen die Sprache. Eine Stille zum Ersticken. Wie soll ich es ihnen sagen? Ich bin kein Studierter. Dann der Schrei. Die Mutter ahnt es. Das Kind. Ich sage nichts. Was soll ich sagen?

Maria

Wann war das?

Wachtmeister Zumbühl

Einmal im Monat. Zwanzig Jahre lang.

*

Maria

Warum ist Ihre Frau weggelaufen? Sie ist doch weggelaufen? Vor sechzehn Jahren? Und acht Stunden?

Wachtmeister Zumbühl

Zumbühl-Wagner, Martha. Jahrgang 1916. Sie arbeitete tagsüber. Ich meistens nachts. Wir sahen uns kaum. Fast nie. Wir waren glücklich. Eines Tages hat sie die Arbeit gewechselt. Nachtschicht. Wir sahen uns nun oft. Aber es gab nichts zu reden. Ich habe das gewußt. Sie nicht.

Ein bildgewaltiges Stanser Duo: Vater Arnold Odermatt hat als Polizeiphotograph über 10’000 Bilder geschossen. Die Photographien des 76jährigen dokumentieren hauptsächlich Autounfälle sowie Massenkarambolagen. An der letztjährigen Biennale in Venedig wurde sein Werk erstmals einem internationalen Publikum vorgestellt – und die Photos des Innerschweizers stießen in der Lagunenstadt auf große Begeisterung. Auch Sohn Urs Odermatt (46) ist erfolgreich: Er hat zwei Kinofilme (Gekauftes Glück, Wachtmeister Zumbühl) sowie mehrere deutsche Fernsehproduktionen (darunter eine „Tatort“-Folge) gedreht.

suz

Arnold und Urs Odermatt – Die Bildermacher

Schweizer Familie, 13/2002

*

Ueli Jäggi, damals mit Marthaler bei Castorf an der Volksbühne, hat Gwisdek die Stimme geliehen, obwohl er kein Wort Nidwaldner Mundart kennt. Jäggi synchronisiert in jede Sprache der Welt, wenn ihm ein Dorflogopäde das gesuchte Idiom Silbe für Silbe vorspricht. Einzige Bedingung: Kein Licht an, damit die Regie sein Gesicht nicht sehe.

Die Nidwaldner streiten sich, welcher Bauer von welchem Hof nidwaldnerisch beim Ostberliner Zumbühl zu hören sei. Früher habe ich auch so geredet; heute kann ich auf deutsch ein Bier bestellen.

Urs Odermatt

E-Mail an Dr. Claus Löser

*

Reduktion auf das Notwendigste – bei Arnold Odermatt große Sparsamkeit, bei Urs Odermatt strenges Konzept.

Dr. Claus Löser, Brotfabrik, Berlin

In Napfmoos, einem verschlafenen Innerschweizer Dorf, sorgt der pflichtbewußte Dorfpolizist Zumbühl für Ruhe, Gerechtigkeit und Ordnung. Sohn Albin hat es dadurch nicht gerade leicht, gehört er nur schon wegen seines Stotterns zu den Außenseitern. Sein beruflicher Übereifer kostet Zumbühl jedoch die Stelle, und er findet sich bei der Bahn als Lagerarbeiter wieder. Eines Morgens entdeckt er dort Maria, eine vergewaltigte junge Frau, die ihm schnell klar macht, wer der Täter ist: sein Sohn. Der ehemalige Wachtmeister nimmt den Fall in die eigenen Hände.

Erfreulicherweise gibt es sie immer noch: Schweizer Filme im Kino, die auch sehenswert sind. Dazu gehört Wachtmeister Zumbühl, der neue Film von Urs Odermatt (Gekauftes Glück), der Mitte der sechziger Jahre spielt. Die Nahaufnahme menschlicher Schicksale hält dabei einige überraschende Wendungen bereit und schließt sich somit wie ein Kreis. In die tiefste Provinz entführt dabei die gelungene, atmosphärisch dichte Inszenierung mit einer eher unbekannten, dennoch überzeugenden Besetzung.

Marco Hirt

Auf eigene Faust

Glückspost, Zürich, 36/1994

*

Wachtmeister Zumbühl, der eine der außergewöhnlichsten späten Künstlerkarrieren einleitete, zeigt das archaische Handwerk von Arnold Odermatt, wenn sein Alter ego Zumbühl mit brennendem Magnesium auf der umgedrehten Radkappe seines DKW 3=6 (anthrazit mit weißem Dach, wie ihn der Künstler vor sechzig Jahren besaß)Dienstphotos mit Licht malte und dabei ins eigene Bild trat, querwärts, nicht tiefwärts, damit die Langzeitbelichtung den Photographen nicht festhielt.

Jasmin Morgan

Verein Kulturwerkstatt Nordwest

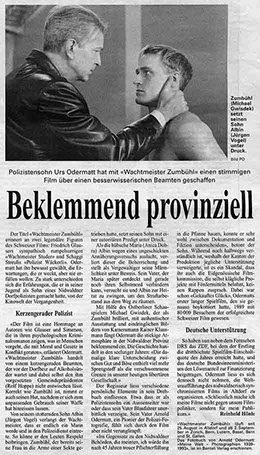

Urs Odermatt ließ viele persönliche Elemente in sein Drehbuch einfließen. Etwa, daß er als Polizistensohn ein Außenseiter war, oder daß sein Vater Blaufahrer besonders unerbittlich verzeigte. Arnold Odermatt, ein Pionier der Polizeiphotographie, fühlt sich durch den Film aber keineswegs verunglimpft.

„Im Gegensatz zu den Nidwaldner Behörden, die dachten, ich wolle Arnold nach fünfundvierzig Jahren treuer Pflichterfüllung in die Pfanne hauen, wußte dieser sehr wohl zwischen Dokumentation und Fiktion zu unterscheiden“, versichert Urs Odermatt. Während noch halbwegs nachvollziehbar ist, weshalb Nidwalden der Produktion jede Unterstützung verweigerte, ist es ein Skandal, daß ihr auch die Eidgenössische Filmkommission, die selbst klägliche Projekte mit Fördermitteln belohnt, keinen Rappen zusprach. Dabei war Gekauftes Glück, Odermatts erster langer Spielfilm, den sie genauso im Regen stehen ließen, 1989 mit 80’000 Besuchern der erfolgreichste Schweizer Film.

Urs Odermatt nimmt’s gelassen. „Ich mache meine Filme nicht gegen unsere Filmpolitiker, sondern für mein Publikum.“

Reinhold Hönle

Beklemmend provinziell

Brückenbauer, Zürich, 31. August 1994

Man muß in diesem sehr spannend und glaubhaft gespielten und erzählten Film von Urs Odermatt manchmal tief Luft holen, weil man merkt, so ist der Schweizer Mief, wie man ihn kennt und nicht wirklich liebt.

Alex Oberholzer

Radio 24, Zürich, 15. Juni 1996

*

Der Schweizer Filmautor Urs Odermatt erzählt aufwühlende Geschichten, die sich hinter der Postkartenkulisse der Innerschweiz abspielen.

Fred Zaugg

Der Bund, Bern, 9. September 1994

*

„Twin Peaks“ in Napfmoos.

M. v. H. (Mark van Huisseling)

Schweizer Illustrierte, Zürich, 36/1994

*

Maria

Das ist ja schrecklich.

Wachtmeister Zumbühl

Er hat nichts gespürt. Zehn Tonnen.

Maria

Das ist ein Kind!

Wachtmeister Zumbühl

Wir zählen Kinder nicht doppelt.

*

Wachtmeister Zumbühl ist einer der wenigen Filme, die mit Kammermusik arbeiten. Das entspricht dem kammerspielartigen Charakter der Handlung und gibt ihr eine überraschende Intimität. Anders als bei den sinfonischen Soundtracks vieler amerikanischer Großproduktionen, führt die einfache Melodieführung in Wachtmeister Zumbühl den Zuschauer nicht weg von der Handlung, sondern zu ihr hin.

Norbert J. Schneider verwendet Elemente aus dem 1. Quartett für Klavier und Streichtrio (op. 25) von Johannes Brahms. Seine Komposition trägt viel dazu bei, daß der entlegene Handlungsschauplatz des Films, Nidwalden, den Charakter einer europäischen Provinz bekommt. Urs Odermatt: „Norbert J. Schneider hat meinem sehr schweizerischen Film mit Motiven eines deutschen Komponisten ein französisches Flair verpaßt.“

Alfred Nathan

*

It is the odyssey of a Swiss policeman, honest to the point of absurdity. He finds that his son has raped the girlfriend of the son of the most important man in town. He saves the girl from being run over by a train and keeps her hidden while she recovers, hoping that she will make up her mind and accept a marriage with his son. When the girl, horrified, runs away, he cannot do anything apart from bringing an accusation against his son, although even the judge suggests he should leave matters as they stand, as the girl has not made a statement.

Zumbühl’s ethics are thus challenged. The case involves his deontology as a policeman as well as the human aspect of his being the father of the criminal. He is a simple man for whom things are either black or white, and one would assume that it must be difficult for him to find his way in the maze. But the way he has been described, he defies classification. The writer has succeeded in creating a story in which he is inflexible but also human.

At the beginning, this simple but rewarding story gives an impression of awkwardness. A policeman lies in ambush for people coming out of a pub where they have had a good time and mean no harm. Can one feel sympathy for him? However, Zumbühl quotes blood tests that say the drivers have exceeded the danger level. As we learn later on, our hero owns a collection of pictures of car accidents which justify his wrath, to say the least.

European Script Fund, London

*

Wachtmeister Zumbühl ist die erste Produktion der Nordwest Film AG, die Odermatt zusammen mit Kameramann Rainer Klausmann 1989 gegründet hat. „Die eigene Firma ermöglicht mir die künstlerische Kontrolle, den Final cut, den selbstbestimmten Schnitt. Bei Erfolg im Kino fließt das Geld an uns zurück und finanziert neue Drehbücher“, erläuterte Odermatt die Gründung. Und der Name Nordwest Film, woher kommt der?

„Ich habe große Sympathien für alles, was im Nordwesten liegt, der Nordatlantik, der keltische Raum, Irland oder Isle of Man.“

Der Nidwaldner ist ein großer Inselfan, verlebt Ferien auf den Kanalinseln und träumt davon, einmal einen Film zu drehen, der in einem Leuchtturm auf einem Felsen spielt. Der„Insulaner“ aus Stans glaubt an keltische Wurzeln, schlägt die Brücke zu den alten Helvetiern, einem keltischen Volksstamm. „Der Kanton Nidwalden war vor dem Lopperbau eine sehr abgeschlossene Gegend. Man sagt, der Kanton Nidwalden sei nie vollständig romanisiert und allemannisiert worden, hier sei mehr keltisches Blut vorhanden als sonst in der Schweiz. Vielleicht spüre ich das keltische Blut in mir...“ Ein koketter Gedanke des Innerschweizers, der seit 1981 in Höri, einem Flughafendorf bei Kloten, ansässig ist, aber hier keine Wurzeln geschlagen hat. Es sei der günstige Mietzins, verriet uns der „Nidwaldner Kelte“, der ihn nach Höri, in die Flugschneise, verschlagen hätte.

Rolf Breiner

Luzerner Zeitung, 24. Januar 1992

*

Das Kleben dieser blöden Odermatt-Strähne hat mich nach jedem Drehtag beim Abschminken Haare gekostet. (zeigt auf eine Haarlücke) Hier!

Michael Gwisdek

6. Filmkunstfest Schwerin